色彩と心理で変わるデザインの説得力

- 色を選ぶときは印象やメッセージ性を意識することが大切

- 知識を持って色を選ぶことで、デザインの説得力が上がる

「この色、なんとなくいい感じ」

デザインを始めたばかりの私は、そんな風に色を選んでいました。

でも、あるとき「なぜこの色なんですか?」と聞かれて、何も答えられなかったんです。

この記事では、色選びの不安が減ったきっかけについてお話しします。

色彩と心理を知らずにデザインしていたころ

色はフィーリングで決めるモク〜!

いやいや、それだけじゃ足りないよ〜

デザインを始めたばかりのころ、色を「なんとなく」で選んでいました。

赤は目立つから、青は爽やかだから。そんな感覚的な理由だけです。

でも、あるときクライアントから「なぜこの色なんですか?」と聞かれたとき、うまく答えられませんでした。

「なんとなく…」では説得力がなく、自分でも不安を感じていました。

色彩心理の基本とその奥行き

色には、それぞれ人に与える心理的なイメージがあります。

- 赤=情熱・革命・危険

- 青=誠実・冷静・信頼

こうした色彩心理の基本は、デザインの世界でよく使われます。

ただし、注意したいのは「色の印象は必ずしも普遍的ではない」ということです。

文化や国、地域によって、色の意味は大きく変わることもあります。

文化で変わる色の印象

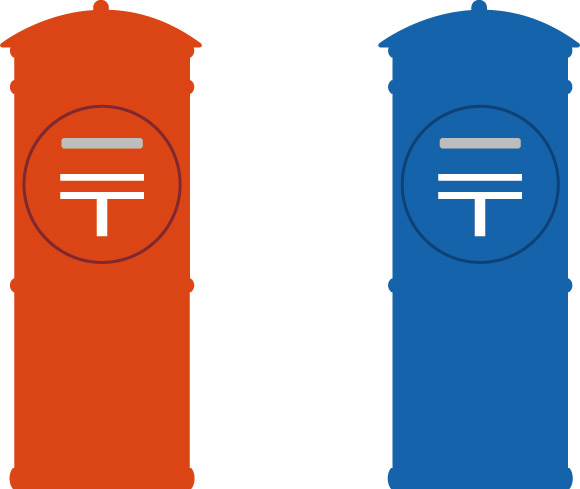

赤いポストと青いポストの違和感

日本では郵便ポストといえば赤がおなじみの色です。

でも海外では、青や黄色のポストが主流の国もあります。

日本では青いポストは少し不思議に見えるように、海外の人にとっては赤のほうが違和感があるかもしれません。

このように、色の持つ印象は文化や経験によっても変わります。

デザインで色を使うときは、受け手の「共通認識」を意識することも大切です。

色彩と心理を学んで変わったこと

色の背景を知ることで、「なぜこの色を選んだのか」を説明できるようになりました。

たとえば、商品パッケージに青を使う場合でも、ただ「爽やかだから」ではなく、「誠実さと清潔感を伝えたいから青を選びました」と根拠を持って話せます。

結果として、色選びに自信がつき、説得力のあるデザイン提案ができるようになりました。

色を決めるときに意識していること

- 受け手の文化や経験を踏まえて色を選ぶ

- 色の歴史的・社会的背景まで意識する

- 見た目の好みよりも「伝えるべき印象」を優先する

- 文字の可読性やアクセシビリティも併せて確認する

色はただの装飾ではなく、メッセージを届ける手段です。

知識を持って選ぶことで、デザインの説得力は確実に上がります。

学びのきっかけになった本

今回の視点をくれたのが『「色彩と心理」のおもしろ雑学/ポーポー・ポロダクション著』です。

色に関する雑学や文化的背景、心理的効果などが事例とともに紹介されていて、読んでいて飽きません。

「この色がなぜこういうイメージなのか?」を知ることで、デザインの引き出しが確実に増えます。 色に説得力を持たせたい方に、ぜひおすすめです。